IL PRINCIPIO DI AVOGADRO.

Salerno - Mercoledì, 9/10/2019.

Il principio di Avogadro afferma che:

"Nelle stesse condizioni di temperatura e pressione, volumi eguali di gas diversi contengono lo stesso numero di molecole".

Avogadro intuì per primo che le sostanze gassose non sono costituite da singoli atomi, come i gas nobili (Elio, He; Neon, Ne; Argon, Ar; Kripton, Kr; Xenon, Xe; e Radon, Rn), ma alcune di esse (come H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2) sono costituite da molecole biatomiche.

Questa intuizione dell' esistenza di molecole biatomiche portò poi Avogadro ad enunciare successivamente il suo Principio, come tra poco vedremo.

Secondo Avogadro, il volume di un gas, a parità di pressione e di temperatura, dipende unicamente dal numero di particelle (atomi o molecole) presenti. Cioè, in altri termini, nelle stesse condizioni di temperatura e pressione (ad esempio, in condizioni normali c. n., e cioè 0°C e 1 Atm.), 1 lt. di H2, 1 lt di O2, 1 lt. di N2, o 1 lt. di un altro gas di quelli che abbiamo detto, contengono lo stesso numero di particelle, uniformemente distribuite nel volume di 1 lt, e cioè il volume occupato dal gas assolutamente non dipende dal tipo di molecola o dalle sue dimensioni, ma - lo ripetiamo - unicamente dal numero di particelle (atomi o molecole) presenti. Infatti, le dimensioni delle particelle che costituiscono un gas sono molto piccole rispetto alle distanze che le separano, e di conseguenza la forza di gravità agisce allo stesso modo su di esse. Si stabilisce quindi spontaneamente una distribuzione uniforme delle particelle nello spazio, e di conseguenza 2 lt. di O2 contengono un numero di particelle che è doppio di quelle contenute in 1 lt.; e quindi 3 lt, il triplo, 4 lt. il quadruplo, e così via.

Le relazioni tra i gas ed il principio di Avogadro.

Al tempo di Avogadro (1811) si riteneva che cloro ed idrogeno fossero costituiti da singoli atomi. Nella reazione tra un volume di idrogeno ed un volume di cloro si sarebbe dovuto ottenere un solo volume di HCl; e cioè:

H + Cl = HCl

1 at. 1 at. 1 molecola

1 lt. 1 lt. 1 lt.

La figura che segue rappresenta una interpretazione errata della reazione tra idrogeno e cloro.

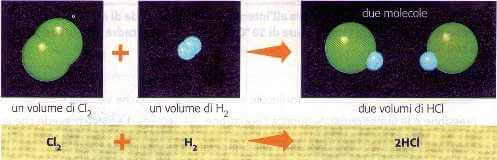

I fatti sperimentali dimostrano invece che dalla reazione di 1 volume di idrogeno ed 1 volume di cloro si ottengono due volumi di acido cloridrico, HCl.

Avogadro ipotizzò allora che i gas idrogeno e cloro fossero costituiti da particelle formate da "atomi doppi" che si "liberavano" nel momento di combinarsi gli uni con gli altri; e cioè:

H2 + Cl2 = 2HCl

1 molecola 1 molecola 2 molecole

1 lt. 1lt. 2 lt.

La figura che segue rappresenta, invece, una interpretazione corretta della reazione tra idrogeno e cloro.

Oggi sappiamo che l'intuizione di Avogadro è corretta e che, degli undici elementi gassosi presenti nella Tavola Periodica, cinque elementi sono formati da molecole biatomiche (precisamente: O2, N2, H2, Cl2, F2), capaci di reagire sia con se stessi che con altri elementi, dando luogo alla formazione di composti; mentre gli altri sei (i cosiddetti gas nobili dell'ottavo gruppo principale VIII, , e cioè He, Ne, Ar, Kr, Xe, e Rn) hanno tutti molecola monoatomica, e non formano legami chimici né con se stessi né con gli altri elementi (e perciò sono detti "nobili").

Determinazione delle masse atomiche relative degli elementi in base al principio di Avogadro.

In base al principio di Avogadro è stato possibile determinare per la prima volta le masse atomiche relative degli elementi (pesi atomici) allora conosciuti.

Ad esempio, per determinare il peso atomico dell' ossigeno rispetto all'idrogeno, basta pesare su di una bilancia di precisione 1 litro di O2 ed 1 lt. di H2 nelle stesse condizioni di T e P, ad es. a O°C e ad 1 Atm. Risulta che 1 litro di O2 pesa 16 volte di più di 1 lt. di H2. Siccome i volumi sono uguali, sono uguali - per il principio di Avogadro - anche il numero di molecole di O2 e di H2, e quindi 1 singola molecola di ossigeno pesa 16 volte di più di 1 singola molecola di H2. Essendo le molecole dei due gas entrambe biatomiche, anche 1 atomo di ossigeno risulta sedici volte più pesante di 1 atomo di H, e quindi la massa atomica relativa dell' ossigeno (o Peso atomico) rispetto all'idrogeno vale 16. In tempi recenti, come unità di riferimento è stata presa la dodicesima parte dell' isotopo 12C, che pesa quanto 1 atomo di H.

La determinazione del peso atomico di elementi solidi si ricava indirettamente da quella di corrispondenti composti gassosi. Ad esempio, per la determinazione del peso atomico del C, si determinano le densità dell' anidride carbonica CO2 e dell' H2, si calcola il loro rapporto, e così sappiamo quanto pesa 1 molecola di CO2 (Peso molecolare = 44). Da questo valore, sottraendo il peso dei due atomi di ossigeno, ricaviamo indirettamente il peso atomico del C, che è uguale a 12; e cioè, arrotondando: 44 - (2 * 16) = 44 - 32 = 12.

NOTE.

- I semplici rapporti che valgono tra le molecole dei reagenti e dei prodotti valgono anche tra le moli; la mole stabilisce quindi un mezzo sicuro, chiaro ed efficace per mantenere la corrispondenza tra il mondo microscopico delle particelle e quello reale dei laboratori chimici e degli impianti chimici.

- 1 mole di qualsiasi sostanza contiene lo stesso numero di particelle, e che tale numero, determinato sperimentalmente ed accuratamente in molti modi, corrisponde a NAv.= 6,022.1023, detto numero di Avogadro (NAv.), in onore dello scienziato che per primo ne ha supposto l’esistenza.

- Una definizione rigorosa di mole (secondo la nomenclatura IUPAC) è la seguente: “Si definisce mole la quantità di sostanza che contiene tante particelle quanti sono gli atomi contenuti in 12 g di 12C “. Come si vede, l’unità di riferimento è rappresentata da 1 grammo-atomo (1 mole) dell’isotopo più abbondante dell’atomo di Carbonio, che ovviamente contiene NAv.= 6,022.1023 particelle, che possono essere indifferentemente atomi, molecole o ioni.

Zeferino